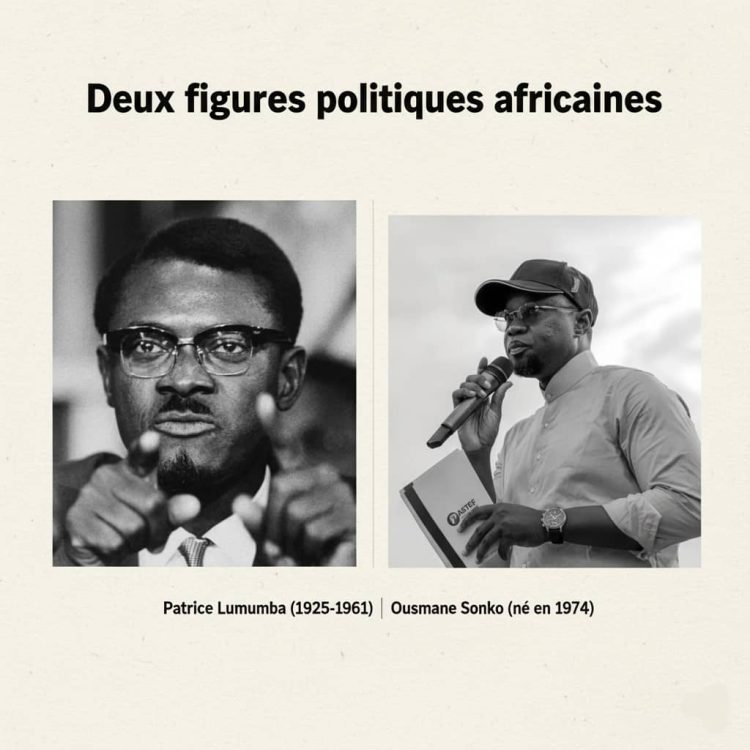

Afrique, 12 nov. (Infosbruts.com) – Il y a des voix qui, au-delà des contextes et des siècles, continuent de traverser les frontières du temps. Celle de Patrice Lumumba demeure l’une d’elles. Elle résonne encore comme une parole d’origine : celle d’un homme qui, en proclamant l’indépendance du Congo, offrait au continent africain l’une de ses plus hautes leçons de dignité.

Lumumba parlait avec la force des commencements, celle d’un peuple qui s’arrache à la tutelle coloniale pour entrer dans l’histoire par sa propre parole. Cette parole, à la fois tragique et fondatrice, portait la promesse d’un continent souverain, maître de son destin et responsable de son avenir.

Plus de soixante ans plus tard, Ousmane Sonko émerge dans un contexte radicalement différent. Ni l’ombre du colon ni les fers de la domination directe ne pèsent plus sur les nations africaines.

Mais une autre forme de dépendance, plus subtile et plus structurelle, s’est installée : celle de la dette, de la dépendance économique, de la fragilité institutionnelle et de l’aliénation politique. C’est dans cet espace postcolonial que Sonko prend la parole, non plus pour proclamer l’indépendance, mais pour rappeler qu’elle reste inachevée.

Comparer Lumumba et Sonko n’est pas juxtaposer deux figures, mais lire dans leur résonance un continuum de la souveraineté africaine. L’un, dans le tumulte de la décolonisation, incarnait le surgissement de la liberté.

L’autre, dans la complexité du monde globalisé, incarne la quête d’une autonomie réelle, c’est-à-dire la capacité pour un État de penser et de décider à partir de lui-même.Le premier fut le poète de la libération, le second s’annonce comme le technicien de la souveraineté.

Chez Lumumba, la parole était un acte fondateur. Chez Sonko, elle devient un instrument de refondation. L’un a ouvert le champ du possible, l’autre tente d’en dessiner les contours pratiques.

Mais au fond, les deux partagent la même certitude : qu’aucun peuple ne peut se développer sans conscience de lui-même. Leur différence tient au contexte historique et à la nature du combat.

Lumumba affrontait la violence nue du pouvoir colonial et l’ingérence directe des puissances étrangères. Sonko, lui, affronte les inerties internes, la reproduction des élites postcoloniales et la captivité des imaginaires politiques. C’est toute la différence entre le colonialisme subi et le néocolonialisme intériorisé. Et c’est là que sa démarche prend une dimension intellectuelle : réhabiliter la souveraineté, non plus comme slogan, mais comme éthique de gouvernement.

Le projet de Sonko s’inscrit dans une nouvelle grammaire du politique en Afrique : celle qui fait de la gouvernance non pas la gestion de la dépendance, mais l’exercice de la liberté collective. Il ne promet pas la rupture héroïque, mais la reconstruction patiente. Son panafricanisme n’est plus celui de la flamboyance révolutionnaire, mais celui de la méthode et de la rigueur : un panafricanisme du réel, qui vise à articuler les aspirations morales avec les contraintes économiques.

Lumumba fut la conscience. Sonko veut être la continuité.

Entre la parole de l’un et la promesse de l’autre se déploie toute la trajectoire du continent africain, de la conquête de la liberté à l’apprentissage de la souveraineté.

C’est une transition délicate, qui exige de passer du mythe à la responsabilité, de la dénonciation à la construction.

Mais ce qui relie les deux figures, au-delà des époques et des styles, c’est la même fidélité à un idéal de dignité. Chez Lumumba, elle était le cri d’un peuple qui naissait.

Chez Sonko, elle devient la discipline d’un peuple qui veut grandir.

Ainsi, la promesse de Sonko ne réside pas dans la répétition du passé, mais dans sa transfiguration : faire de la souveraineté non plus un mot d’ordre, mais une pratique quotidienne, un art d’État.

Là où Lumumba a posé la question de la liberté, Sonko tente d’y répondre par celle de la responsabilité. Et c’est peut-être cela, la maturité politique d’une génération : passer de l’indépendance proclamée à la souveraineté vécue.